当院概要

放射線室

放射線室紹介

放射線室には現在、診療放射線技師14名、事務員1名の計15名が所属しています。緊急検査に備え、24時間体制で診断に必要な画像情報の提供を行っています。患者さんにやさしい医療を目標とし、検査の十分な説明ときめ細やかな対応を心がけて、日々業務を行っています。もしご自分の検査等に関する質問などがありましたら、お気軽に担当技師へお声をおかけください。

部署スタッフは日本放射線技師会、日本放射線技術学会、その他各種専門学会に所属し、学会・研修会に積極的に参加し、個々のスキルアップに日々努めています。また、第1種放射線取扱主任者(国家資格)取得者をはじめ、各種認定技師資格取得に日々挑んでいます。

安全で質の高い医療を提供できるよう個々の知識・技能の向上に努め、最新の医療機器を揃えそれを生かし、スタッフ一丸でのチーム医療を推進しています。また、最良の医療を提供することができる重要な要素として、生き生きとしたやりがいのある働きやすい職場であることが重要であり、職場環境の更なる向上に努め、これからも皆様に笑顔で接していきたいと考えています。

放射線室特徴

当部署では各診療科からの画像診断依頼に対し、様々な医療機器を使用した幅広い画像診断検査を行っています。

CT装置・MR装置を用いた画像診断検査をはじめ、DR装置や血管造影装置などの透視・造影下での診断または治療も行っています。また、骨密度測定装置で骨粗鬆症にかかわる骨密度の測定も行っています。

手術室では術中透視装置を用いた透視・撮影を行い、安静な状態での撮影が必要な場合は回診用X線撮影装置を稼働し、各病棟でのポータブル撮影を実施しています。

核医学(RI)装置+CT装置が1つの装置となった最新のSPECT(スペクト)CT装置を使用した核医学検査では、SPECT画像とCT画像が合わさった位置情報の正確なフュージョン画像を提供し、核医学画像診断をサポートしています。

多岐にわたり数多い種類の診断機器を取り揃えた画像診断部門としての特徴を生かし、質の高い最良の医療を提供しています。

放射線治療では、診療放射線技師と放射線治療科医師、看護師でチームワークを作り放射線治療を行っています。

各検査・使用機器

CT検査

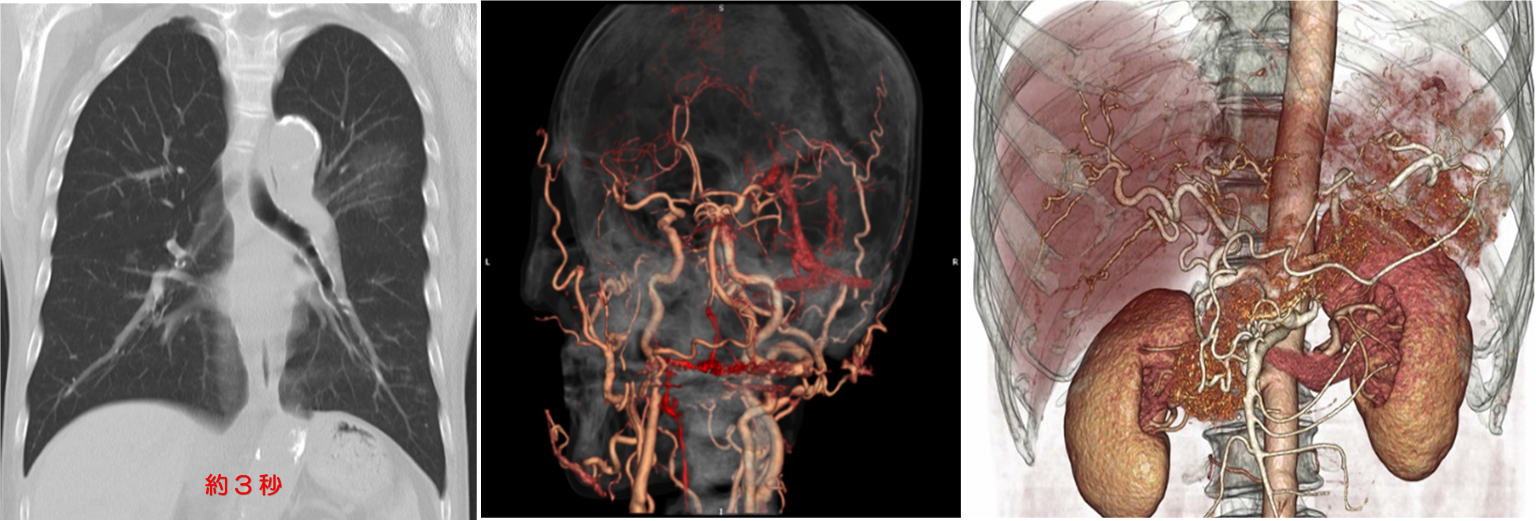

CT装置は、体の周りを回転しながらX線を照射し、身体を透過したX線の情報から臓器の断面像や3D画像などに画像化する装置です。

当院では80列マルチスライスを導入しました。このCT装置は短時間で広範囲の撮影ができるため息止めに必要な撮影部位の場合には、息を止める時間が短縮され、患者様の負担も軽減されています。0.5mm間隔で撮影を行ってますので小さな病変も詳細に表示できます。

また金属アーチファクト低減機能が備わり、金属から発生する黒抜け部分を描出することが可能になりました。

装置の開口径はさらに大きくなり、より患者様の体位に柔軟な検査が可能となりました。

CT検査には造影剤を使用する造影CT検査もあり、単純CT検査に比べ臓器内の病巣の区別や範囲などが明確に抽出される診断価値の高い検査も行ってます。

MRI検査

-

<3.0T-MRI装置>

Vantage Centurian(キヤノン社製) -

<3.0T-MRI装置>

Ingenia3.0T(フィリップス製)

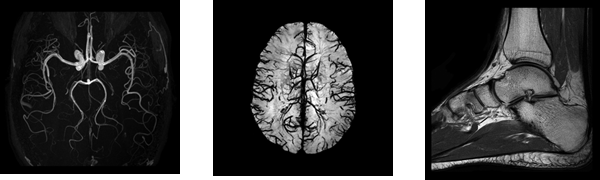

MRI検査は、非常に強い磁力と高周波電波を利用して、人体の中から発生する微弱な電波を受信し画像化したもので、人体のほとんど全ての臓器、組織の様子をあらゆる角度から画像化することができる検査です。

現在2台のMRI装置(共に3.0テスラ)をフル稼動しており、様々な部位・疾患に対して必要な情報を提供しています。

3.0テスラMRI装置は磁場強度が1.5テスラ装置の2倍となり、画質が飛躍的に向上しました。超微細な部分が鮮明に描出できるようになったことで、画像診断に貢献しています。

尚、検査を受けられる際には様々な注意がございますので、注意事項を十分に確認して頂きます様お願い致します。

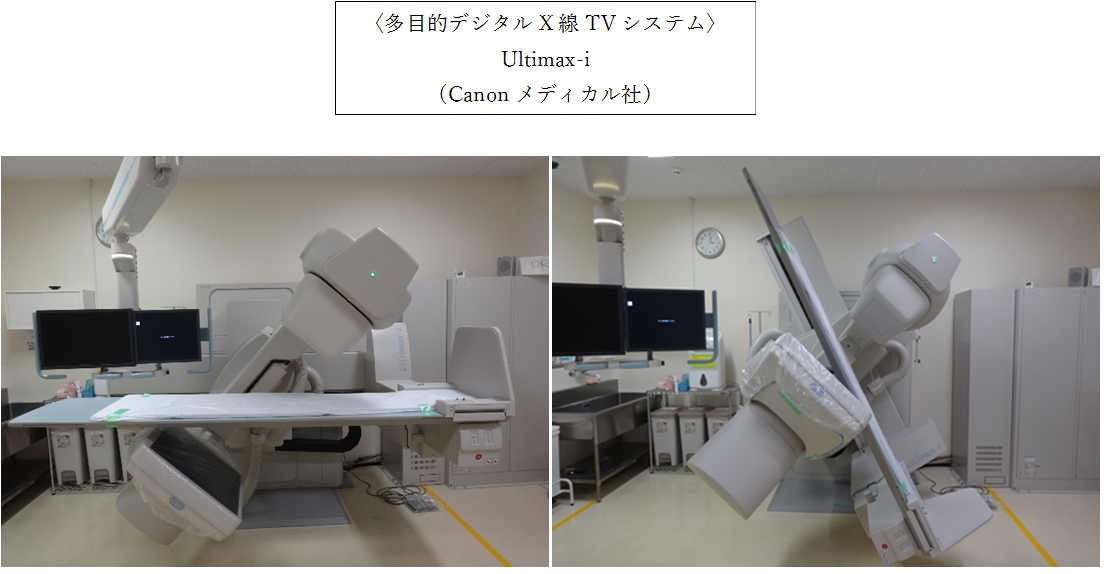

DR検査

当院のDR装置は、さまざまな多目的検査に対応することができる数少ない高機能タイプの装置です。

DR装置とは、X線テレビ装置にデジタル画像処理を組み合わせた装置です。撮影された画像はデジタル処理することにより、高精細な画像を表示できるため、わずかな病変も鮮明に描出できます。

食道・胃・小腸・大腸等の上部・下部消化管造影検査、胆嚢・膵臓などの消化器系検査、さらに整形外科、ペインクリニックなどの神経ブロック系、脳外科による脊椎造影検査等の多目的多様な検査に対応し、高画質な画像を即時に提供することができます。

従来の装置は、ある一定方向からの撮影透視が常識でしたが、この装置はいままでと違った方向からでも撮影透視ができますので、観察領域の幅が広がり、診断能力が格段に向上します。また、DCF(デジタル補償フィルタ)により、X線の吸収差によって黒つぶれ、白とびが生じる部位の画像を、自動的に診断しやすい画像に補正します。

安全に検査を受けていただけるように、装置は寝台昇降型となっております。移乗の際は乗り降りがしやすくなっておりますので、ご安心ください。

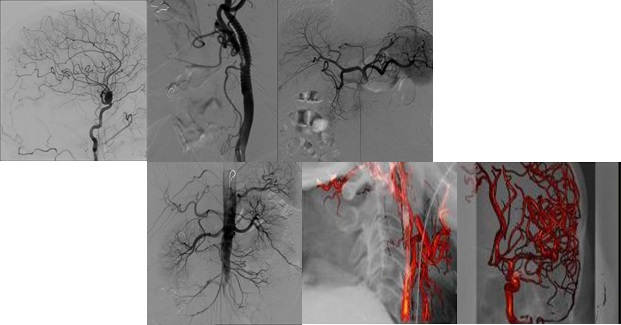

血管造影撮影検査

血管撮影とは、血管の中にカテーテルという細い管を挿入し、そこから造影剤を注入し、目的となる動脈や静脈等を詳しく調べる検査をいいます。

当院の血管撮影装置は、患者様に優しい、最良の検査・治療を提供できるよう、優れた多くの機能を搭載しています。低被ばくでありながら高画質が得られることも大きな特徴の一つです。

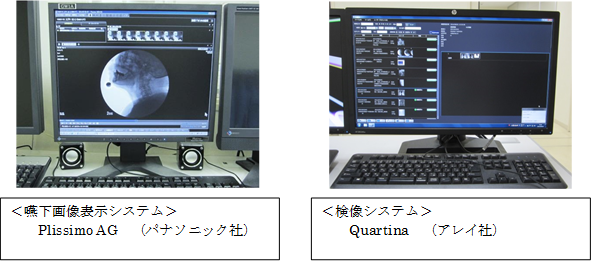

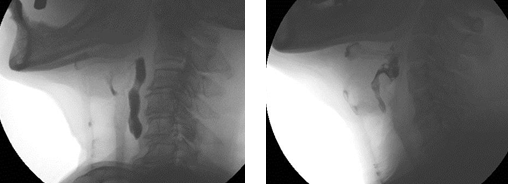

嚥下造影検査

血管造影装置を嚥下造影検査に応用しています。水や食物等を飲み込む行為;嚥下行為において、むせや誤嚥を疑われる患者には、嚥下造影検査を行なっています。嚥下造影検査は飲み込みの困難な状態を理解するだけではなく、それを改善することを目的とした検査で、嚥下行為の改善におおいに役に立っています。

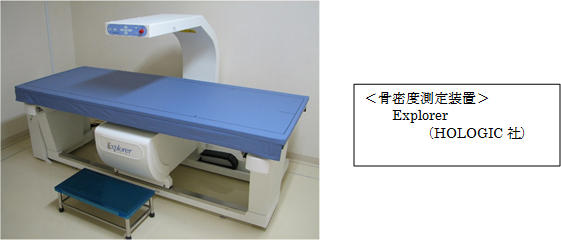

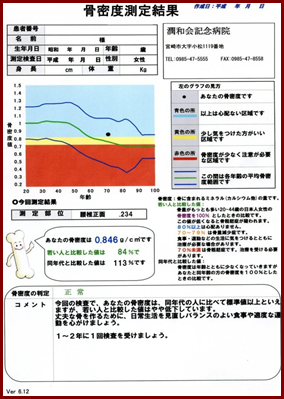

骨密度測定検査

骨密度測定検査は、骨の中にあるカルシウム、マグネシウムなどのミネラル成分がどのくらいの量あるのかを計測し、骨(骨量)の状態を評価するもので、骨粗しょう症の診断、経過観察や治療効果の評価に用いられます。

骨粗しょう症とは、骨の密度が減少して骨が折れ易い状態(スカスカのスポンジ状)になることです。特に閉経後の女性は、ホルモンバランスにより急激に骨密度が低下し、もろい骨になり易くなります。

骨粗しょう症になると脊椎の圧迫骨折や、大腿骨の骨折が増えるので、腰痛や寝たきりの原因になると言われています。

当院では腰椎を測定部位として、ベッドに約5分間寝ているだけで測定検査が終了します。

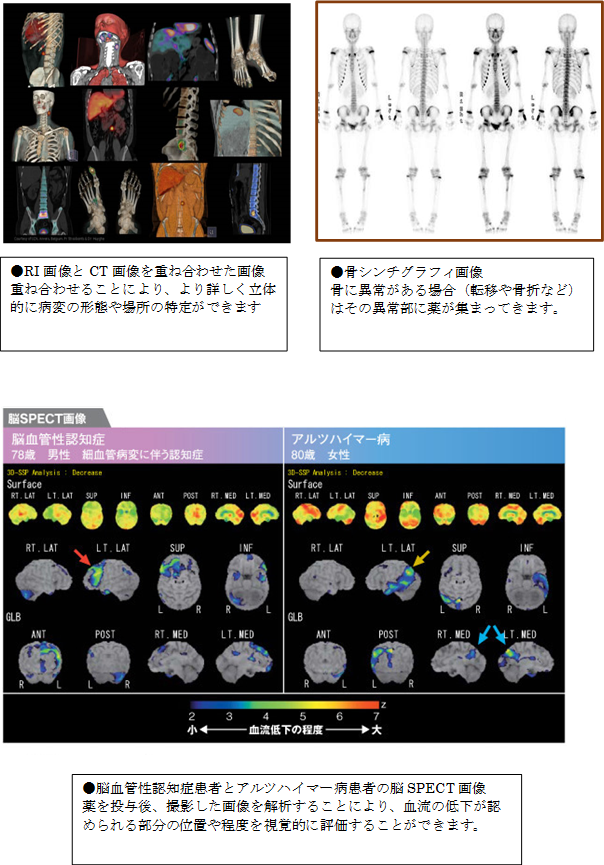

核医学検査

核医学検査はアイソトープ検査またはRI(アールアイ)検査とも呼ばれ、特定の臓器や組織に集まりやすい性質を持った放射性の医薬品を患者さんに投与します。投与された放射性医薬品が、目的の臓器や組織に集まったところで、そこから放出される放射線(ガンマ線)を専用のガンマカメラを用いて体外から検出し、その分布を画像化し、機能や形態を調べる検査です。放射性医薬品の分布を画像にすることをシンチグラフィといい、得られた画像をシンチグラムといいます。CTと同様の原理で断層像にしてみることもできます。

CT検査や MRI検査は、主に臓器の形態の異常を調べるのに対し、核医学検査は、投与された放射性医薬品の分布や集積量、経時的変化の情報から、臓器や組織の形態だけでなく、機能や代謝状態などを評価することができます。

SPECT-CT装置

SPECT-CT装置は、ガンマカメラとマルチスライスCTが一体となった最新の装置です。すべての核医学検査を施行可能ですが、加えてCTを併用することにより、特にガリウムシンチ・骨シンチ・Tl腫瘍シンチ ・肝胆道シンチ・消化管出血シンチ等核医学画像のみでは、集積部位の解剖学的位置がはっきりしない検査に威力を発揮します。一度の検査で核医学画像とCT画像が撮影できます。

高画質と安定性で定評のSPECT装置に高画質、高速性、さらには低被ばく性能を凝縮した16chマルチスライスCTを 高次元で合体し双方の機能を損なうことなくSPECT-CTとしての臨床価値を確立しました。患者さんへの負担を最小限に抑えられる装置です。

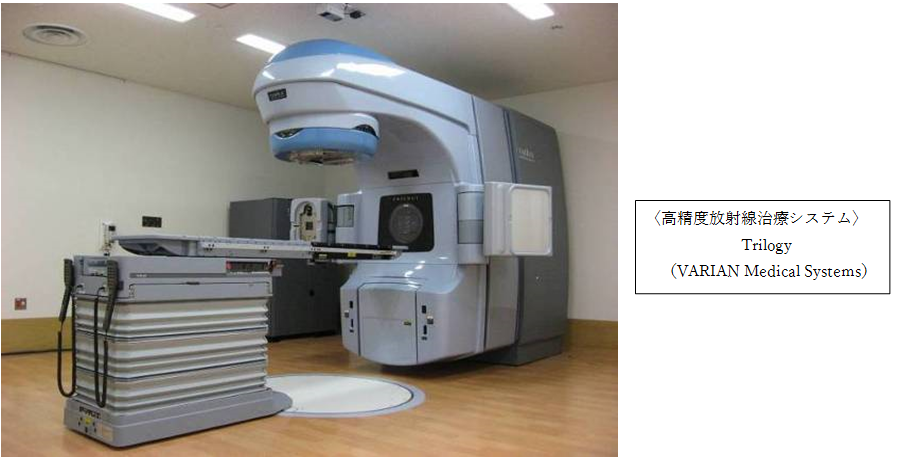

放射線治療

当院では、高精度な放射線治療装置Trilogy(VARIAN社製)が導入されており平成20年4月から放射線治療を開始しています。がんの治療方法として、外科手術、化学療法が行なわれていますが、放射線治療を加えることにより、がんの集学的治療が可能となります。ますます効果的な治療が期待できます。

信頼のある安心・安全な放射線治療を目指していくために、治療技術の向上、検証、装置等の精度管理にも力をいれ質の向上に努めています。

一般撮影

-

<一般撮影装置>

RADspeed Pro(島津製作所) -

<ブッキー撮影台>

BK-120(島津製作所)

AeroDR SYSTEM(コニカミノルタ社)

外科用イメージ

-

<外科用イメージ装置>

Zenition 70(フィリップス社) -

<外科用イメージ装置>

SIREMOBIL Compact(シーメンス社)

回診用X線装置

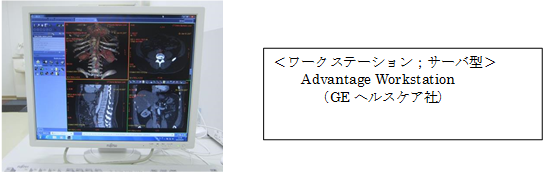

PACS、RIS、ワークステーション等